「もしハエが地球上からいなくなったら・・・?」

想像しただけで、ちょっとスッキリした気分になる人も多いかもしれません。ハエは人にとって不快な存在であり、病原菌を運ぶ衛生害虫。しかし実は、ハエは私たちの生活や地球環境において、意外なほど重要な役割を果たしているのです。

後半ではハエの寿命・産卵場所・食べ物・退治法など、実生活に役立つ情報も掲載しています。単なる害虫としてではなく、「ハエという存在をどう捉えるか」を考えるきっかけになる内容です。

この記事のポイント

- ハエが絶滅した場合に起こる意外なメリットと深刻なデメリット

- 人類が実際に行った「ハエ根絶プロジェクト」の成功と課題

- 絶滅危惧種や「殺人蠅」など、知られざるハエの多様な世界

- 家庭でできる簡単なハエ対策と、ハエと上手に共存するヒント

絶滅危惧種のハエや「銀蠅(ぎんばえ)」の実態、さらには恐怖の殺人蠅「ラセンウジバエ」まで、ハエという生き物の奥深さに迫ります。

もしもハエが絶滅したら世界はこう変わる

- もしも絶滅したら起こる影響

- なぜ絶滅しないのか

- 絶滅させる方法はある?

- 沖縄のマンゴーは守られた

- 絶滅危惧種のハエ

- 銀蝿って絶滅したの?

- ラセンウジバエの恐怖

もしも絶滅したら起こる影響

普段は「鬱陶しい害虫」と敬遠されるハエですが・・・もしハエが絶滅したら、プラス面・マイナス面ふくめて世界には意外な変化が起こります。

まず考えられるメリットとしては、日常生活でハエに悩まされないこと。屋外で食事中にハエが飛んできて邪魔をすることもなくなり、室内でも食べ物にたかられる不快感から解放されます。

ハエは様々な病原菌を媒介するため、その衛生面のリスクが減るのも利点。実際ハエは赤痢菌やコレラ菌など60種類以上の病原体を運ぶとされており、彼らがいなければ食中毒や感染症の一部は抑えられるでしょう。

一方でデメリットは深刻。ハエは自然界の分解者として機能し、生物の死骸や糞などの有機物を分解しています。もしハエがいなくなると、それらの有機廃棄物が分解されずに蓄積し、世界は生ゴミや死骸だらけの不衛生な環境になってしまいます。

またハエはミツバチに次ぐ重要な花粉媒介者であり、全世界の作物の約7割に訪花するという研究もあり。絶滅すると農作物の受粉が大きく妨げられ、農業生産が打撃を受けて食糧不足につながりかねません。

最後に意外な点では、チョコレートの原料であるカカオの花は小さなハエ(刺咬性のヌカカ)が唯一の受粉者であり、ハエが絶滅すればチョコレートが貴重品になるとも言われています。

このように、ハエが消えれば人間にとって一時的な快適さはあるものの、長期的には環境と経済への甚大な悪影響が避けられないでしょう。

以下にハエ絶滅の主なメリット・デメリットをまとめます。

| メリット(利点) | デメリット(欠点) |

| 室内外でハエに煩わされず快適になる | 有機ゴミ・動物の死骸が分解されず環境悪化 |

| ハエ媒介の感染症リスクが減少 | 植物の受粉者が減り農作物が減産 |

| ハエ退治の手間・コストが不要になる | ハエを餌とする生物が餌不足になり生態系に影響 |

| 食卓にハエがたからず衛生的になる | 害虫を抑えるハエ(寄生バエ)が消え害虫が増加 |

※実際はデメリットの方が大きく、多くの専門家たちも「ハエのいない世界は決して害虫のいない理想郷ではなく、むしろ厄介で汚い世界になる」と指摘しています。

なぜ絶滅しないのか

ハエがこれほど嫌われつつも絶滅しない理由は、その旺盛な生命力にあり。恐竜の時代から2億5千万年以上も生き延び、過去の大量絶滅も乗り越えてきました。これは環境への適応力が極めて高いことを意味します。

実際、ハエは非常に短いライフサイクルで驚異的な繁殖力を持っています。例えばイエバエ(家蠅)の場合、成虫の寿命は約1ヶ月ほどですが、その間に雌は500個以上の卵を産みます。

私も以前、誤って蓋をし忘れた生ゴミを一晩放置したところ、翌日にはウジがわいてハエが発生してしまった経験が・・・。ほんの僅かな隙を見逃さず産卵されるその繁殖力には、害虫マニアの私でも驚かされました。

その後始末は大変でしたが、この出来事からハエの生命力の強さを実感した出来事です。

このようにハエの生存率は非常に高く、世界中どこにでも適応してエサを見つけ出すため、自然に絶滅することは考えにくいのです。

加えて人類が意図的に根絶しようにも、ハエは種類も多く(15万種以上)地球全土に広がっているため、全ての生息環境から排除するのは現実的に不可能と言えるでしょう。

絶滅させる方法はある?

では人為的にハエを絶滅させる方法はあるのでしょうか?結論から言えば、特定の地域や特定種のハエを駆除・根絶する試みは存在しますが、地球上からハエ全体を絶滅させるのは非常に困難です。

一般的なハエ駆除としては殺虫スプレーや罠などで成虫を退治したり、発生源となるゴミを処理するといった対策が取られます。しかしこれらは局所的な効果に留まるため、次々と新しいハエが発生。世界規模で見れば、ハエを完全に根絶する現実的な方法は今のところありません。

ただし、科学的手法を駆使して特定の害虫ハエを根絶した成功例はいくつかあり。その代表が不妊虫放飼法(Sterile Insect Technique, SIT)です。

これは人工的に大量のオスのハエを繁殖させ、放射線で不妊化してから自然界に放つ方法。不妊化オスと交尾したメスは卵を産んでも孵らないため、世代交代が断たれて個体数が激減します。

とはいえ、それは人為的に隔離できる地域や種に限定した話。地球上のありとあらゆるハエに適用するのは非現実的ですし、仮に可能でも前述した通り生態系への悪影響が大きすぎます。

害虫オタクの立場から言えば、「ハエのいない世界」は憧れよりも不安の方が大きいですね。つまり現状では、ハエを完全に絶滅させる現実的な方法はなく、共存しつつ被害を最小限に抑える工夫が求められると言えるでしょう。

沖縄のマンゴーは守られた

これは1970年代から1990年代にかけて、沖縄県で行われたウリミバエ(ミバエの一種)根絶作戦の話。ウリミバエは東南アジア原産の果実に産卵するハエで、ゴーヤーやマンゴー・ピーマンなど様々な作物を食い荒らす深刻な害虫でした。

那覇市などにハエの大量飼育工場を建設し、毎週1億匹以上ものウリミバエのオスを不妊化してヘリコプターや人力で空中散布。1978年から開始したこのプロジェクトは15年におよぶ粘り強い取り組みの末、1993年までに沖縄の全域(尖閣諸島を除く南西諸島)からウリミバエを根絶することに成功しました。

その結果、沖縄で生産されるゴーヤー(ニガウリ)やマンゴー等の果実はウリミバエの被害を受けずに品質を保てるようになり、県外への出荷も解禁されたのです。

この歴史的偉業は当時NHKの「プロジェクトX」でも「8ミリの悪魔VS特命班~最強の害虫・野菜が危ない~」と題して特集され、多くの人々に知られています。

私も害虫好きとして、この話を知ったときは胸が熱くなりました。沖縄の研究者や技術者の方々が何年もかけてコツコツ不妊化ハエを放ち続け、ついに害虫を根絶したという事実。本当にすごいことですし、地域限定とはいえ「ハエを絶滅させた」成功例として、世界的にも注目された出来事でした。

このようにハエ全般ではなく、限定的な種類を対象とした駆除プロジェクトは実現可能。沖縄の例はその代表的な成功例と言えるでしょう。

絶滅危惧種のハエ

「多すぎるくらいだから絶滅の心配なんてない」と思われがちですが、実は絶滅危惧種に指定されているハエの仲間も存在。日本国内だけでも約3,000種のハエ(双翅目)が生息していますが、その中には生息地の環境悪化などで数を減らしている希少種もいるのです。

これらは限られた環境にしか生息せず、環境の変化に弱い種です。同様に、日本各地のレッドデータブックを見れば、ルリハナアブなど地域で絶滅が心配されているハエ目昆虫も報告されています。

世界的に見れば、農薬の影響や生息地喪失によって花を受粉するハエ類(ホバーフライなど)が減少傾向にあるとの指摘も。いわゆる「昆虫の減少(インセクトアポカリプス)」の中で、ハエの仲間も例外ではないのです。

つまり「ハエはしぶとくて絶滅しない」反面、一部の希少種は絶滅の危機に瀕しているのが現状。普段目にするイエバエやクロバエが急にいなくなる心配はありませんが、貴重な生態系の一部を担うハエ目昆虫については、保全の目が向けられるべきでしょう。

銀蝿って絶滅したの?

「そういえば最近、銀蠅(ぎんばえ)の名前を聞かないけど・・・もしかして絶滅した?」と思っているあなた。

さて冒頭の「銀蠅って絶滅したの?」という疑問の答えですが、結論から言うと絶滅はしていません。むしろ非常に広く分布しているハエであり、地球のほとんどの地域で見かけることができます。特に湿った場所やゴミがたまるところでは、クロバエやキンバエの姿をよく見かけますよね。

これらのハエは非常に適応力が強いため、環境の変化にもしっかりと対応が可能。特に温暖化が進んだ現代において彼らの活動範囲は広がっており、都市部を中心に数を増加させている傾向にあります。

ですので絶滅するどころかむしろその生息地が拡大し、見かける機会も増えているのが現状です。

また銀蠅の中でも特に目を引くのが、キンバエやクロバエの成虫が持つ美しい金属光沢。この光沢は、彼らが捕食者から身を守るために進化してきた特徴とも言われています。日光を反射することで、視覚的に敵から逃げる手助けをしているのです。

ラセンウジバエの恐怖

生きた動物の肉を食べるという、恐るべきハエがいます。正体は中南米原産の新世界ラセンウジバエという種類で、学名を Cochliomyia hominivorax(「人食い」を意味します)と言います。

このハエは他のハエとは一線を画す、非常に恐ろしい生態の持ち主。成虫のハエ自体は一見普通ですが、問題はその幼虫(ウジ虫)です。

ラセンウジバエの雌成虫は、ウシやヤギなど哺乳類の傷口や粘膜に卵を産み付けます。孵化した幼虫は生きた肉を食べながら傷口に潜り込み、螺旋を描くように体内を食い進むのです。

普通のハエのウジ虫は腐った肉など死んだ組織を食べますが、このハエのウジは文字通り生きた組織を食べるほど攻撃的。寄生された動物は傷がどんどん拡大し、最悪の場合死に至ることもある恐ろしい寄生虫です。家畜への被害は甚大で、20世紀前半の米国では毎年数千万ドル規模の損害を出し「殺人蠅」と恐れられました。

この画期的な方法により、ラセンウジバエは1960年代までにアメリカ合衆国から完全に根絶されました。その後も中米に向けて段階的に不妊オス放出地域を広げ、2000年代初頭にはパナマ地峡付近まで分布を押し返すことに成功したのです。

専門家はこの手法を「非常にエレガントな技術」と称賛しており、農薬を使わず長年害虫を抑制できた偉業だと評価されています。

米国もテキサスの不妊ハエ繁殖施設を再稼働させるなど対策を強化しており、再侵入を阻止しようとしています。

このようにラセンウジバエは、「ハエ=不衛生だけど命までは奪わない」という常識を覆す最恐クラスのハエ。幸い日本には生息していませんが、海外旅行の際には万一にも傷口を放置しないよう注意したいですね。

害虫マニアとしては興味深い存在ですが・・・「人の体内に卵を産みつけ、中から肉を喰らう」と聞くと、さすがに背筋が寒くなります。

絶滅したら困るハエの生態|寿命~簡単な退治法まで

- 寿命はどのくらい?

- 卵はどこに産む?

- 何を食べるのか

- アフリカにハエが多い理由

- 簡単な退治方法

- ゴキブリが絶滅したら

寿命はどのくらい?

「ハエって一体どのくらい生きるのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。

身近なイエバエ(家蠅)の場合、成虫の寿命はおよそ1ヶ月程度。雌のハエはその一生(1ヶ月ほど)の間に約500個もの卵を産むため、短い寿命でも油断できない繁殖力を持っています。

ハエは羽化してから4~5日ほどで交尾・産卵を開始し、1回に50~150個の卵を産み付けます。そして卵は半日から1日で孵化し、幼虫は1~2週間ほどで成長してサナギになります。

もっとも「寿命1ヶ月」というのは平均的な話で、環境によって多少前後します。気温が低くなる冬場には成長が遅れ、成虫のまま冬を越す(休眠する)個体もいます。

また実験室で飼育されたハエの中には、50日以上も生きた例も報告されています。一方で過酷な環境下では数日で死んでしまうこともあります。

いずれにせよ、ハエは「短命だけど大量に産む」戦略で繁栄。寿命が短いからといって油断すると、その間に次世代がどんどん生まれて気づけば大発生・・・なんてことにもなりかねません。

以上をまとめると、ハエの平均寿命は約1ヶ月。種類によって若干異なりますが、大半のハエは数週間から1〜2ヶ月以内に一生を終えます。その間にせっせと繁殖するため、見かけたハエは放っておくと短期間で増殖してしまう点に注意が必要です。

卵はどこに産む?

ハエは「産卵場所選びの名人」。自分の卵や幼虫が生き延びるのに最適な場所を、本能的に探し当てることがその理由です。

一般にハエはエサと水分が豊富で幼虫が育ちやすい場所を好み、そこに卵を産み付けます。屋内では、たとえばキッチンの生ゴミ箱やシンク・風呂場の排水口などが産卵ポイントになりがちです。

また汚れたトイレや放置されたペットのフン、腐った食品が入ったゴミ袋なども格好の産卵場所。暗く湿って不衛生な環境はハエの幼虫にとって天国なので、日頃から清掃し清潔に保つことが大事ですね。

屋外ではさらに多様な場所に産み付けます。犬猫のフン・野生動物の死骸・腐葉土の溜まり場など、有機物が分解しつつある場所は絶好のターゲット。特にウンチ(糞便)にはハエの成長に必要な栄養素が豊富に含まれているため、ハエは好んで産卵します。

なお、ハエの仲間によって産卵場所のクセも異なります。例えばチョウバエは下水溝のヘドロに卵を産み、キノコバエは観葉植物の土に産卵します。

またニクバエなど一部は卵ではなく最初から幼虫(ウジ)を産む種類もいます。いずれにせよ、「ここからウジが湧きそうだな」という場所を早めに掃除・対策することがハエ発生予防のコツです。

私の友達にも一人暮らしを始めた当初、生ゴミ処理を怠ってコバエ(ショウジョウバエ)を大量発生させてしまった子が・・・それ以来こまめにゴミ捨てをし、排水口も清潔にする習慣が身についたそうです。

何を食べるのか

ハエはスカベンジャー(腐肉食)かつ雑食性の昆虫。種類にもよりますが、基本的に動植物の有機物なら幅広く食べます。

特に糖分やアミノ酸を含む有機物は微生物の働きで発酵が進むと匂いを発し、ハエの嗅覚を強く刺激して引き寄せることが知られています。例えば熟れて腐敗臭の出たバナナや、酢酸発酵した果汁の匂いはハエにとって魅力的な香りです。

また肉類や糞便に含まれるタンパク質は、メスのハエが卵を産むために必要な栄養源。彼女たちは産卵前にこうしたものを積極的に摂取します。

ハエが特に奇妙なのは、その食べ方でしょう。ご存知の方もいるかもしれませんが、ハエの口はストロー状の「吸う」構造になっており、固形物を噛み砕くことができません。

そこでハエは餌を食べる際、一度唾液や消化酵素を吐き戻してエサにかけ、表面を液状化してから吸い取るという方法をとります。いわば「吐いて溶かして吸う」という少々気味の悪い摂食スタイルですが、このおかげで硬い食べ物でも消化して取り込めるわけです。

話がそれましたが、まとめるとハエの好物は糖分・腐敗臭・タンパク源のある有機物全般です。台所で言えば、ふたの空いた生ゴミや醗酵しやすい果物の皮、流しに放置した食べ残しなどはハエを誘引しやすい典型例と言えます。

逆に言えば、そうした餌となるものを徹底的に片付け清潔を保つことが、ハエ対策には欠かせません。ハエは「食べ物さえあればどこからでも湧いて出る」逞しい食性を持っていますので、私たち人間側がエサを断っていく努力が必要ですね。

アフリカにハエが多い理由

テレビのニュースやドキュメンタリーで、アフリカの子どもたちの顔に大量のハエがたかっている映像を見たことがある人も多いでしょう。そこから「アフリカはハエが多い」というイメージを持つ方もいますが、本当にアフリカにはハエが多いのでしょうか? 少し掘り下げてみましょう。

まず前提として、アフリカ大陸は非常に広大かつ地域によって環境が異なるため、「アフリカ=ハエが多い」と一括りにするのは正確ではありません。都市部や高原地帯などでは、日本と大差ない環境の場所もあります。

乾燥が激しい地域では水や湿り気が貴重なため、ハエは人や動物の目・鼻・口の粘膜などわずかな水分を求めて群がることもあり。飢餓に苦しむ子どもたちの顔にハエが集まっている痛ましい映像は、このようにハエが涙や鼻水などの水分を舐めに来ている状況だと考えられます。

乾いた環境では、人の涙すらハエの水源になります。現地では日常茶飯事で、子どもたちもハエを払う気力すらないケースもあるでしょう。

また開発途上の農村部では、ゴミの適切な処理や下水設備が整っていないため、生活廃棄物や糞尿がその辺に放置されがち。これはハエの格好の繁殖源になります。家畜(牛やヤギなど)も身近に飼われている場合、糞にハエが大量発生しやすく、人家周辺にハエが飛び交う原因ともなります。

まとめると、「アフリカにハエが多い」のは部分的には事実。ただしそれは気候と環境条件によるもので、アフリカ大陸全域が常にハエだらけというわけではありません。

むしろ同じ条件下では、日本でも夏の田舎の牛舎周りなどには大量のハエが発生します。テレビで見る衝撃的な映像は、極度の乾燥・貧困・衛生悪化が重なった地域の一場面と言えるでしょう。

いずれにせよ、ハエが多い背景には気候(高温)と衛生環境が大きく関与していることを覚えておいてください。

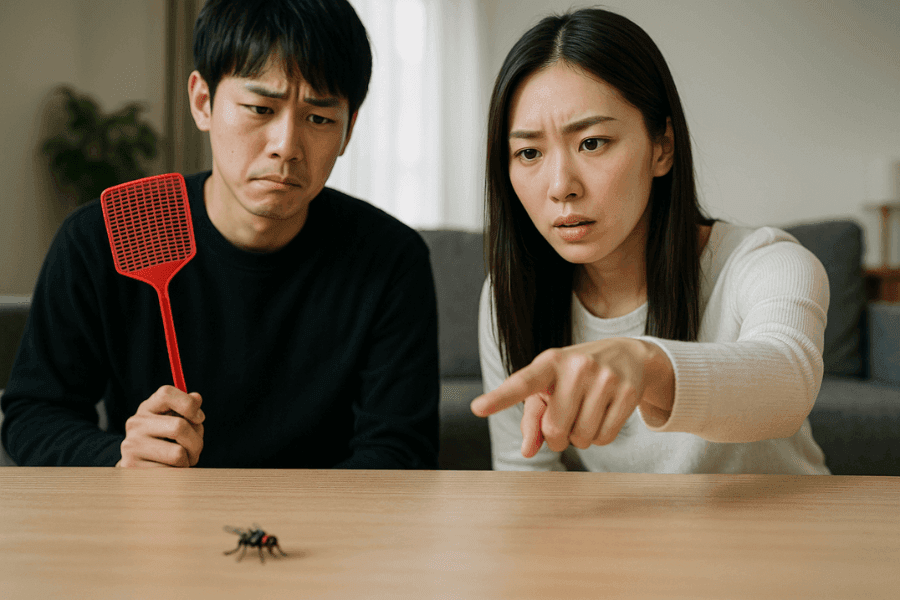

簡単な退治方法

ここまでハエの話をしてきましたが、「結局目の前のハエをどうにかしたい!」というのが多くの人の本音でしょう。そこで、家庭でできる簡単なハエ退治の方法を4つご紹介します。

害虫マニアの私も、自宅で実践して効果を感じた方法ばかりですのでお試しください。

①物理的に叩く・捕まえる:

まず手っ取り早いのは、古典的ですがハエ叩きや丸めた新聞紙で仕留める方法。ハエは動きが素早いのでコツが要りますが、夜間なら部屋を暗くして懐中電灯で照らし、光に集まったハエを叩くという手もあります。

またコップと紙で覆って捕まえれば、そのまま外に逃がすこともできます(殺さずに済むので、虫好きのあなたにはこの方法が安心です・・・笑)。私も部屋で珍しいハエを見つけたときは殺さず捕獲して、じっくり観察した後に逃がすこともあります。

②殺虫スプレーを使う:

市販のハエ用エアゾール殺虫剤は即効性が高く、飛んでいるハエにも距離を取って噴射すれば簡単に駆除できます。特にキッチン周りでなければスプレーが手軽です。

ただし食品や食器がある場所では、それらに薬剤がかからないよう注意。最近は無香料タイプや速乾性のものも出ているので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

③誘引トラップを仕掛ける:

ハエは嗅覚が鋭いので、これを利用した自作トラップも効果的。例えばペットボトルの上部を切り取って逆さに差し込み漏斗状にし、中に酢と酒・砂糖水を混ぜた液を入れておきます。

甘酸っぱい匂いに誘われて入ったハエが、出られなくなるという仕組みです。市販の粘着式ハエ取り紙(ぶら下げておくとハエがくっつくもの)も昔からありますが、見た目が少々・・・という場合は透明な誘引ボトルの方がよいでしょう。

私も夏場にコバエが発生した際、ペットボトルトラップを置いたところ数日でかなり捕獲できました。殺虫剤を使わないので、ペットや小さいお子さんがいるご家庭でも安心です。

④家に入れない・繁殖させない:

退治と同じくらい大事なのが予防。まず窓や玄関に網戸や虫除けカーテンを設置し、外からハエが入り込むのを防ぎましょう。

また室内に卵を産み付けさせないことも肝心。生ゴミは密閉フタ付き容器に入れてこまめに捨てる、排水口や生ゴミ受けの三角コーナーは毎日洗って清潔にする、食べ残しは放置しない等、発生源を断つ生活習慣が最大のハエ対策になります。

以上のような対策を組み合わせれば、大抵のハエは怖くありません。ハエ一匹に振り回されず、素早く確実に退治して快適な空間を保ちましょう。

害虫好きな私も、室内に限っては遠慮なくスプレーを駆使しています(外ではなるべく殺さず見守りますが・・・)。皆さんも状況に応じて上手にハエと付き合ってくださいね。

ゴキブリが絶滅したら

見ただけで悲鳴を上げる人もいるゴキブリ。ハエ以上に嫌われ者の代表格と言っても過言ではないでしょう。

では、そんなゴキブリがもし絶滅したら一体どうなるのでしょうか?「ゴキブリがいなくなれば清潔で快適だろう」というのは容易に想像できますが、実はハエと同様に良い面と悪い面の両方があります。

まずメリットから考えれば、言うまでもなく不快なゴキブリと遭遇しなくて済む点。深夜に台所で黒光りするヤツを見てゾッとすることもなくなり、精神衛生上は多くの人が大歓迎するはずです。

しかしデメリット(環境への影響)は見逃せません。実はゴキブリも自然界では重要な分解者です。

多くのゴキブリは森林や土壌で落ち葉や枯れ木、動物の糞などを食べて分解し、栄養(窒素)を循環させる役割を担っています。ゴキブリがいなくなると、こうした有機物の分解スピードが落ち、特に森林環境では土壌の健康(肥沃度)に悪影響が出ると指摘されています。

実際「ゴキブリが絶滅すれば森の健康に大きな影響が出て、ひいてはそこで暮らす生物すべてに間接的な影響が及ぶ」と警鐘を鳴らす専門家もいます。言い換えれば私たちは知らず知らずのうちに、ゴキブリのフン(養分)に支えられている部分もあるのです。

さらに食物連鎖への影響もあり。ゴキブリは小鳥やネズミ・トカゲ・カエルなど多くの生物の餌。ゴキブリだけを唯一の餌にしている捕食者はいないにせよ、ゴキブリ消失によって餌の総量が減ればこれら捕食者の個体数は減少するでしょう。

特にゴキブリの卵に寄生するゴキブリヒメバチなど一部の寄生バチは、宿主であるゴキブリが絶滅すれば一緒に絶滅すると考えられます。

ゴキブリが減る→ネズミや小鳥が減る→それを食べるフクロウやヘビも減る・・・という連鎖的な影響は完全には否定できません。もっとも、人間への直接の影響はハエ絶滅の場合より表面化しにくいかもしれませんが、生態系の一部が欠け落ちることによる長期的なバランス崩壊は注意すべき点です。

総合すると、ゴキブリが絶滅すれば人間社会の衛生面ではメリットがあるものの、自然環境ではデメリットも大きいということ。ゴキブリは3億年以上も地球上に存在し、恐竜絶滅も生き延びた超サバイバー。人類の都合で根絶などできる相手ではないのです。

まとめ:ハエは絶滅したらマイナス面が大きい昆虫!影響から生態まで総括

- ハエが絶滅すれば、不快感や病原菌の媒介リスクが減るという一時的なメリットがある

- しかし生物の死骸や糞などの有機物が分解されなくなり、環境は急速に悪化する恐れがある

- ハエは花粉媒介者としても重要。絶滅すると農作物の受粉率が低下→食料生産に深刻な影響

- 鳥やカエルなどハエを餌とする生物が減り、生態系のバランスが崩れる可能性が高い

- ハエの幼虫には他の害虫を捕食する種類もあり、絶滅すると農業害虫が増加する懸念がある

- 「ハエのいない世界」は清潔に見えても、実際には不衛生で混沌とした環境になる恐れあり

- 2億年以上もの歴史を持ち、短い寿命と高い繁殖力で環境変化を生き抜いた生命力の象徴

- 人為的なハエ根絶には限界があり、地球上から全てのハエを消すことは現実的に不可能

- 沖縄では不妊虫放飼法によりウリミバエ根絶に成功。局地的な駆除は可能であることを証明

- 絶滅危惧種に指定されている希少なハエ類も存在し、環境保全の観点からは保護が必要。

- 銀蠅(キンバエ・クロバエなど)は絶滅しておらず、むしろ温暖化の影響で活動範囲を拡大

- 殺人蠅ラセンウジバエは生きた動物に寄生する恐ろしい種。人間や家畜にも被害を及ぼす

- ハエの寿命は平均1ヶ月と短いが、その分繁殖力が非常に高い。油断すると一気に大発生

- 家庭でのハエ対策は「侵入させない・繁殖させない」が基本。清潔な環境維持が最も効果的

- ハエやゴキブリなどの害虫も自然界では欠かせない分解者。人間との共存が求められる

今回は害虫ときめき女子の視点から、ハエ(+ゴキブリ)の絶滅シミュレーションを語ってみました。嫌われ者とはいえ、彼らもまた自然界では一役買っている存在です。

特に極端な仮定では、思わぬ影響が見えてきて興味深かったですね。「害虫も生態系の一員」と心得つつ、上手にコントロールしながら共存していければと思います。