スズメバチはその恐ろしい外見と強力な毒針で多くの人々に警戒されていますが、実はその食生活には意外な一面があります。一般的には獲物に襲いかかる凶暴なイメージから、肉食性が強いハチだと考えられがちですが・・・実際には花の蜜を吸ったり、樹液を好んだりすることも多いのです。

そこで本記事ではスズメバチがなぜ昆虫を捕らえて肉団子を作るのか、またどんな時に花の蜜を吸うのかといった、彼らの食性の真相を徹底的に解説していきます。

スズメバチの食生活を理解することは、その生態に対する誤解を解く手助けとなり、さらには身近な害虫としての対策にも役立ちますよ。

この記事のポイント

- 肉食と草食の両方を併せ持つスズメバチの食性を解説

- スズメバチが花の蜜や樹液を吸う理由を理解できる

- スズメバチが好む花や木とその特徴を紹介

- 草花に対する効果的な対策方法と予防策を習得できる

スズメバチは肉団子がエサの肉食から花の蜜を吸う草食に変身?

- 肉食と草食どっち?

- 花の蜜を吸うのは本当か

- スズメバチが好きな花

- 幼虫のエサである肉団子の作り方

- ネズミを捕食するって本当?

- 成虫は幼虫の分泌液を食べてる?

- 花の蜜を吸う蜂の種類

肉食と草食どっち?

スズメバチは肉食でもあり草食でもあります。一見すると昆虫などを捕らえる肉食性のハチですが、実は成虫と幼虫で食べ物が異なり、両方の食性を併せ持っているのです。

幼虫時代の主なエサは働きバチが運んでくる昆虫由来の肉団子(高タンパク質)で、成虫になると花の蜜や樹液、幼虫の分泌する液など甘いもの(高エネルギー)が中心。つまり幼虫期は肉食的ですが、成虫期は蜜などを舐める草食的な面があり、「雑食」と言ってもよいでしょう。

なお成虫の体は腰がくびれていて、固形物を飲み込めません。そのため昆虫の肉そのものを自分で食べることはできず、液状の餌しか摂れない構造なのです。

この体のしくみもあって、成虫は自分では肉を食べず幼虫に与え、代わりに幼虫から栄養豊富な液体をもらって生きています(後述します)。肉も甘い蜜も口にするスズメバチは、肉食・草食の両方の顔を持つ存在と言えるでしょう。

| 成長段階 | 主な食べ物 |

| 幼虫 | 働きバチが捕獲した昆虫を噛み砕いて丸めた「肉団子」(動物性タンパク質) |

| 成虫 | 幼虫の唾液腺から分泌される栄養液、および樹液・果汁・花の蜜などの糖分を含む液体 |

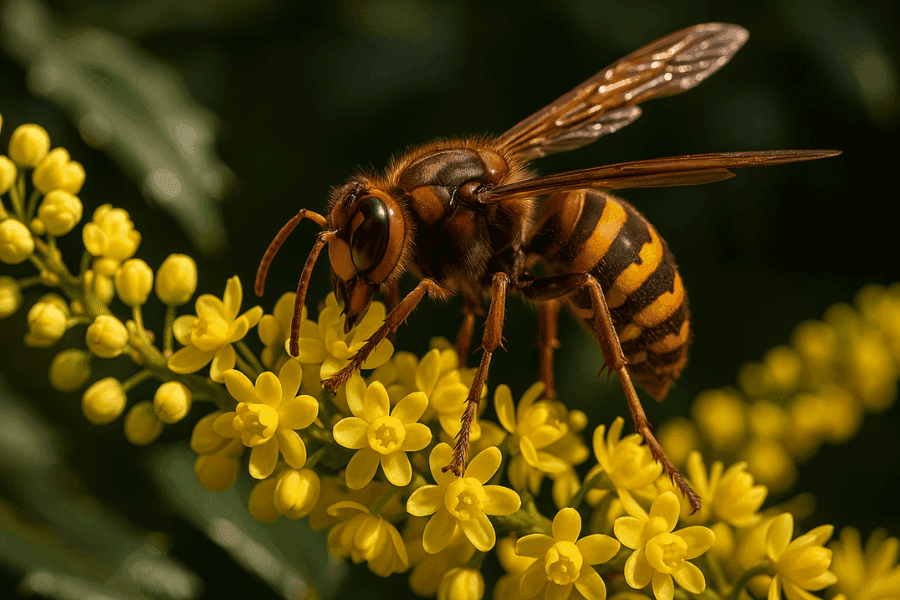

花の蜜を吸うのは本当か

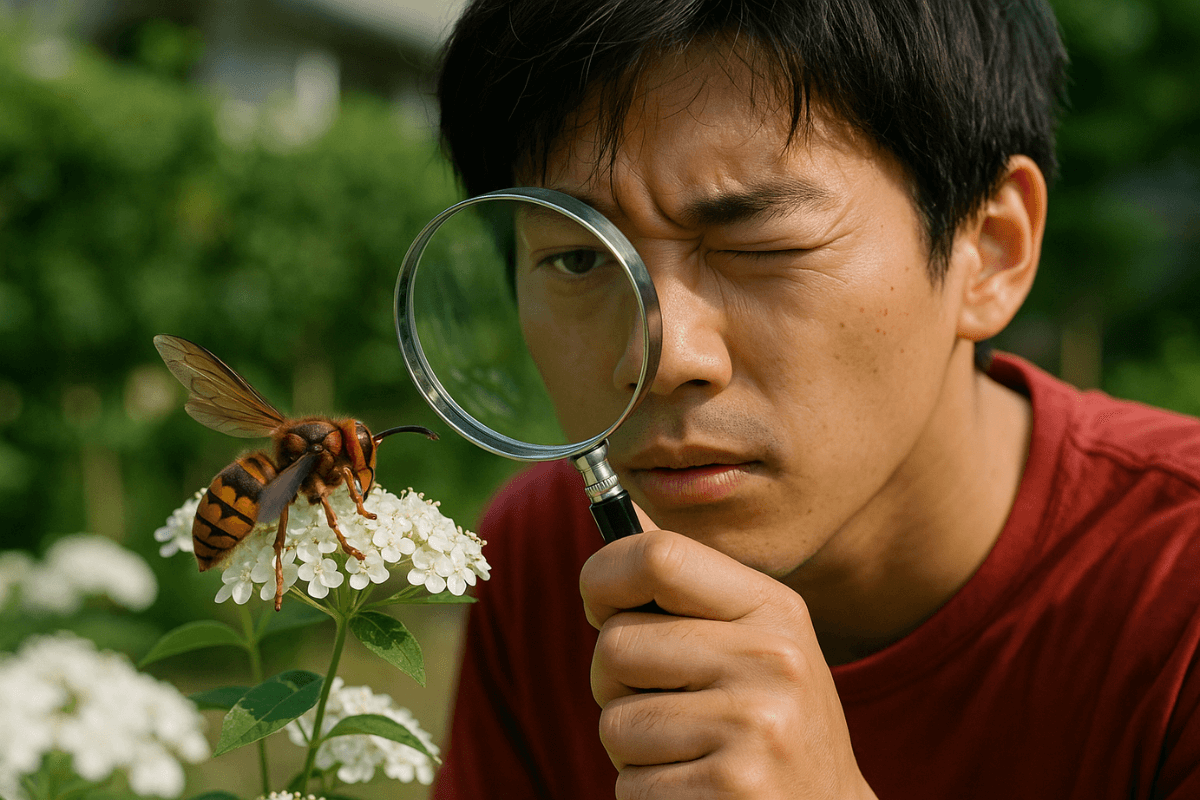

はい、本当です。すでに述べましたが、スズメバチの成虫は意外にも花の蜜を吸います。

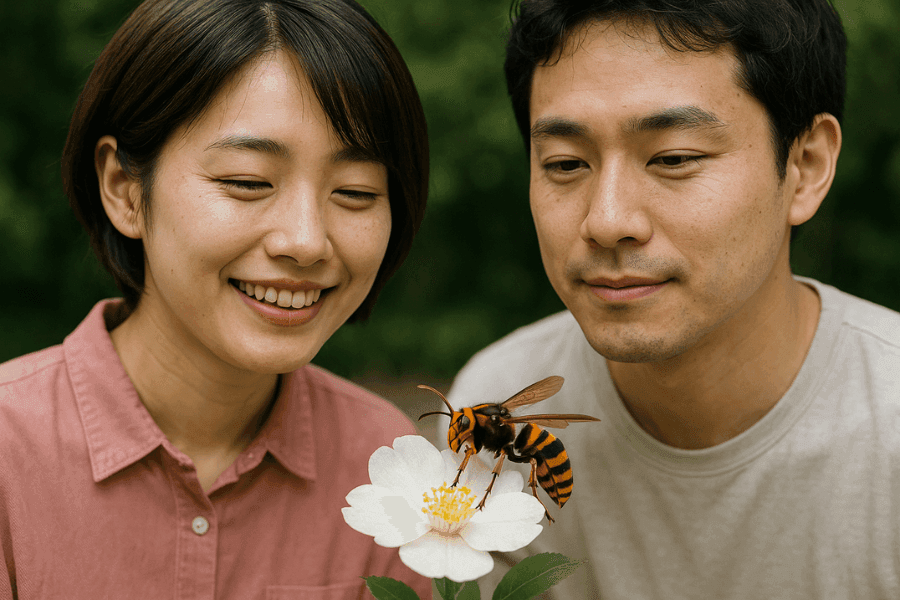

一見「肉食」のイメージが強いスズメバチですが、実際にはミツバチのように花を訪れて蜜を舐める姿も観察されます。特に夏から秋にかけては樹液や熟した果実(※1)を求めて、庭先の花壇などにもスズメバチが飛来することがあります。

ただしスズメバチは舌(口吻)が短いため、蜜腺が深い花は苦手。そのため蜜腺が露出している構造の花でないとうまく蜜を吸えません。例えば細長い花よりも、小さな花が集まって平面的に咲く花や、蜜が浅い位置にある花を好みます。

実際、庭木のマホニアコンフューサ(ヒイラギナンテンの仲間)の花にはスズメバチがよく訪れます。この植物は初冬に穂状の小花を咲かせますが、蜜が舌で届きやすいためスズメバチのお気に入りになっているようです。

スズメバチが花の蜜を吸う様子を発見したら、こちらから刺激しない限り攻撃してくることはほとんど無し。ある程度の距離をとったら、そっと見守ってあげてくださいね。

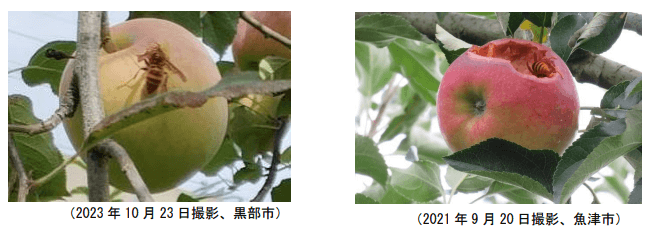

※1.果樹園にスズメバチがやって来る?

花の蜜を吸う姿はなんとなく想像できても、果実に寄ってくるイメージは湧きづらいですよね。

画像は果樹園に飛来したスズメバチが、実際に果実を食べる様子を撮影した写真です。

近年、管内の果樹園で果実を食べているスズメバチが複数報告されています。(中略)園地で採餌中のスズメバチに遭遇した場合は、急に向きを変える、タオル等で追い払う等のハチを刺激する行動を避け、ゆっくり後ろに下がりながらその場から離れましょう。

富山県「スズメバチにご注意ください」

こちらは富山県新川農林振興センターが、果樹を育てる農家に向けて注意を呼びかけたもの。記事内では身を守るための方法の他に、捕獲するためのスズメバチトラップの作り方にまで触れられています。

夏に雨が少ない&高温という条件がそろうと、スズメバチが大量発生する可能性が高まります。こうした気候のときに果樹園を訪れるならば、蜂対策をしっかりとしたうえで臨みたいですね。

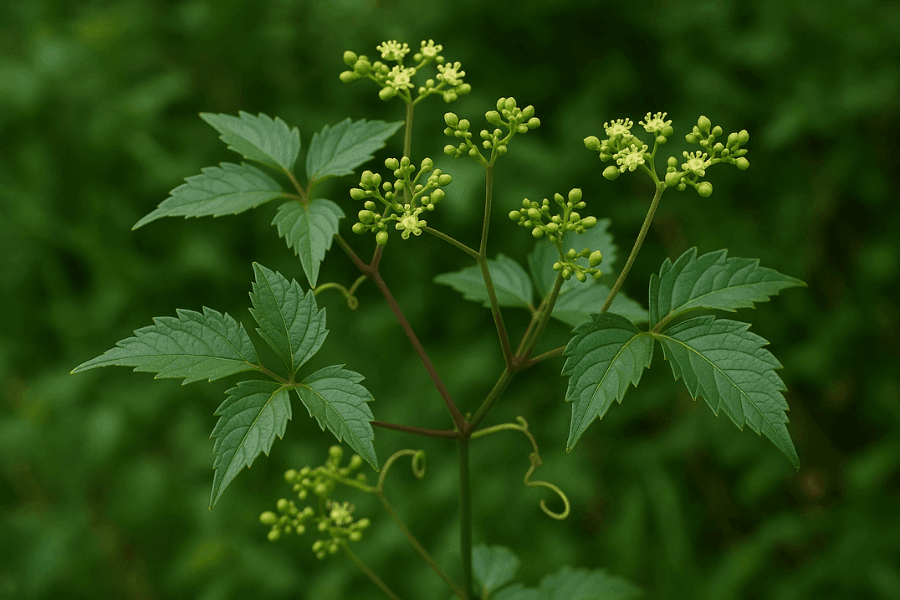

スズメバチが好きな花

スズメバチが特に好む花として知られているのが、ブドウ科のつる植物であるヤブガラシ。夏(6~8月)に小さな淡い緑色の花を咲かせるのですが、この花はスズメバチの大好物だとされています。

理由は先述のとおり、スズメバチの短い口でも蜜が舐めやすい開放的な構造で、なおかつ蜜の分泌が豊富だから。実際ヤブガラシの花にはコガタスズメバチやキイロスズメバチなど、複数種のスズメバチが群がる光景が各地で見られます。

私も以前、自宅の塀際にヤブガラシが茂らせてしまった経験あり。案の定夏になると毎日のように、スズメバチやアシナガバチが蜜を求めて集まり・・・ちょっとした「蜂の花園」になったことがあります。

他にはキンモクセイも挙げられます。キンモクセイは秋に強い甘い香りを放つ小花を咲かせますが、この香りに誘われてスズメバチが寄ってくることがあります。キンモクセイの場合、花の蜜だけでなくその香気そのものがスズメバチを惹きつける要因とされています。

また前述のマホニアコンフューサみたく、スズメバチは小さな花が集まった房状の花や、緑がかった地味な花によく来るとの指摘も。一方で鮮やかな真紅のバラは、香りにスズメバチの嫌うフェニルエタノールが含まれるため寄り付きにくいようです。

総じてスズメバチが好む花は、「蜜が浅い位置にあり匂いも甘い花」。お庭でそういった花を育てていると、思わぬお客様(スズメバチ)が蜜を舐めに来訪する可能性あり。びっくりしますが静かに見守るか、後述する対策を講じましょう。

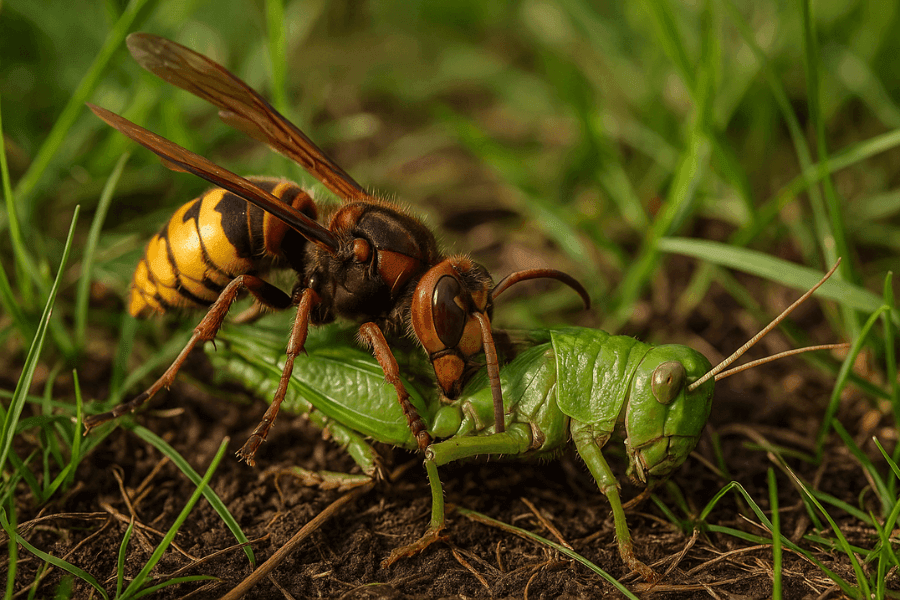

幼虫のエサである肉団子の作り方

スズメバチの幼虫は肉食性が強く、主なエサは働きバチが狩ってきた他の昆虫からできた肉団子。ではその肉団子は、一体どのように作られるのでしょうか?

スズメバチの働きバチは、獲物となる昆虫(バッタ・ハエ・クモ・チョウの幼虫など何でも捕まえます)を見つけると、その場で強力な大あごでバリバリと噛み砕きます。そして獲物の筋肉や内臓など、柔らかい部分を丸めて「肉団子」に仕立てるのです。

まさに親鳥が雛に餌を与えるような光景ですね。 働きバチたちは一日に何度も出撃し、この肉団子の材料となる獲物を集めてきます。

私も昨年の夏、自宅の庭木でスズメバチが大きなバッタを捕まえ、その場でボロボロに解体して小さな団子状に丸めている瞬間に遭遇したことがあります。肉片を咥えて器用に丸めていく様子は衝撃的でもあり、害虫マニア女子としては「おお・・・これが噂の肉団子作りか!」と感心してしまいました。

捕まえられたバッタには気の毒ですが、スズメバチにとって幼虫を育てるための大切なタンパク源になるのです。

ネズミを捕食するって本当?

「スズメバチがネズミを襲って食べる」という話を耳にすることがありますが、基本的に鼠は捕食の対象ではありません。スズメバチは自分よりはるかに大型の哺乳類を狩るようには進化しておらず、主な獲物は昆虫です。

つまりスズメバチが自ら生きたネズミを捕まえて仕留めるようなことは、極めて考えにくい話で現実的ではありません。しかし落ちている動物の死骸や、衰弱した非常に小さなヒナ・小動物であれば、肉片を切り取って幼虫の餌に「リサイクル」することはありえるということです。

これはスズメバチが、自然の掃除屋としての一面も持つ行動と言えるでしょう。いずれにせよ普通に生活している上で、スズメバチがネズミを襲う場面に遭遇するなんて想像できません。

成虫は幼虫の分泌液を食べてる?

はい、これは本当です。スズメバチ社会の面白い特徴として、成虫と幼虫の間で「栄養交換」と呼ばれる食物のやり取りがあります。働きバチの成虫は前述したようにせっせと肉団子を作って幼虫に与えますが、実は幼虫もお返しに栄養満点の液体(分泌液)を成虫に提供するのです。

巣の中で十分成長した終齢幼虫になると、口元から透明な液体をポタポタと垂らすように分泌。これは幼虫の唾液腺から出るいわば「幼虫ミルク」で、成虫たちはそれを舐めとって自分の栄養源にしています。この幼虫の分泌液こそが、成虫スズメバチにとって最も大事な主食なのです。

驚くべきことに幼虫の分泌液は糖分やアミノ酸などを含み、その栄養価は人間の母乳に匹敵するほど高いとか。まさに自然界の完全食と言えるでしょう。この栄養液のおかげで成虫のスズメバチたちは、長時間の飛行や過酷な狩りのエネルギーを効率よく補給できます。

整理すると、成虫は自分では食べられない「肉団子」を幼虫に与えて育て、その見返りとして幼虫から「栄養ドリンク」を受け取るというギブアンドテイクの関係。働きバチの行動も、この栄養交換があるからこそ成り立っているのです。

成虫がこれほど熱心に狩りをするのは、「幼虫を育てるため」であると同時に「自分たちも幼虫から栄養をもらうため」。社会性昆虫ならではの巧妙な生態で、私はこの話を知ったとき「スズメバチってよくできた仕組みだなあ」と感心してしまいました。

花の蜜を吸う蜂の種類

「蜂=ハチ」と一口に言っても、スズメバチだけが蜂ではありません。他にも花の蜜を盛んに吸う種類のハチが数多く存在します。その代表格がミツバチ(蜜蜂)でしょう。

ミツバチは名前のとおり花の蜜を集め、自らの栄養としつつ巣に持ち帰って蜂蜜に加工する蜂。ガーデニングでもおなじみで、花から花へ飛び回り蜜と花粉を集めます。ミツバチ類は完全に草食(植物食)で、幼虫も花粉やローヤルゼリーといった植物由来の餌を与えられて育ちます。

アシナガバチも成虫になると、花の蜜や樹液をよく舐めます。スズメバチ同様に幼虫には肉団子を与えますが、成虫自身は幼虫からもらう蜜液のほか花の蜜や果汁をエネルギー源にしています。夏から秋には、花壇の花や熟した果物に集まるアシナガバチの姿がよく見られます。

同じようにマルハナバチも花蜜・花粉が主食ですし、ハキリバチ(葉切り蜂)も植物の葉を巣材に使うだけで、餌はやはり花粉と蜜。 このように花の蜜を吸う蜂は、スズメバチ以外にもたくさんいます。

蜜蜂やクマバチのように植物の受粉を助けてくれる益虫もいれば、スズメバチやアシナガバチのように肉食と草食を使い分ける雑食性の蜂もいます。身近な蜂でもいろいろな食性があると分かると、花を眺める目線も少し変わって面白いですね。

肉食で肉団子を食べ花の蜜も吸うスズメバチの生態と対策

- スズメバチが好む場所

- スズメバチが好む木と樹液対策

- 蜂が寄ってこない花

- 寄せ付けないスプレーは草花に使える?

- オニヤンマ模型でスズメバチ対策?

- スズメバチを食べる生き物

- 草花に寄せ付けない方法と対策

スズメバチが好む場所

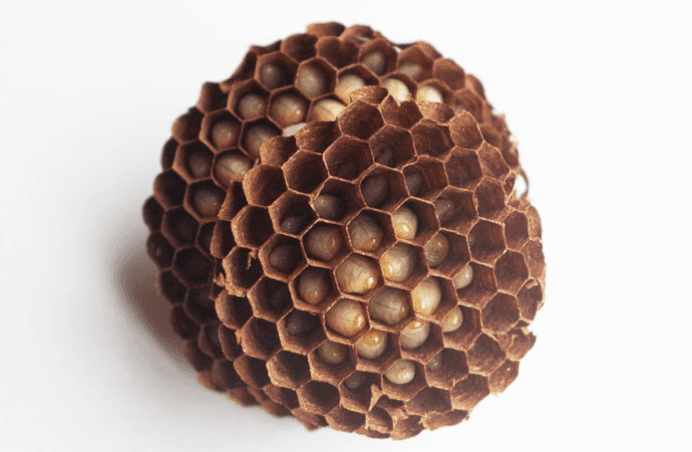

スズメバチは巣を作る場所や活動する場所に、ある一定の好みがあります。まず巣作りに関しては、雨風をしのげて外敵に襲われにくい場所を好みます。

例えば人家では軒下・屋根裏・床下の空間、森林では木のうろ(樹洞)や土中など。実際、オオスズメバチなど大型種は地中や朽ち木の根元に巣を構えることが多く、キイロスズメバチなどは屋根裏や軒下にボール状の巣をぶら下げることが多いです。

また庭木の生け垣や茂みの内部も、絶好の巣作りスポット。例えばセイヨウイボタノキ(ネズミモチ)やツゲ(ボックスウッド)など枝葉が密生する低木は、中に巣を隠しやすいためスズメバチに利用されることがあります。特にキンモクセイの生け垣は甘い香りでスズメバチを引き寄せ、さらに枝葉が混み入っているため内部に巣を作られるケースも少なくありません。

私も剪定のアルバイト中に、ボックスウッドの茂みの中から直径10cmほどのスズメバチの初期巣が出てきたことがありました。その場は驚きましたが、内心ちょっとワクワクしてしまいました(もちろん刺されないよう安全に撤去しましたが・・・)。

一方、巣がなくてもスズメバチがよく飛び回る場所というのも存在。それはエサが豊富にある場所です。

夏の終わりから秋にかけては、スズメバチは餌となる甘い樹液や果汁を求めて樹林や庭木の周りを飛び回ります。また植木にアブラムシが付いていると、その甘露(虫の出す甘い液)目当てに飛来することもあります。

こうした場所はスズメバチにとって「甘い誘惑スポット」なので、彼らが集まりやすい特徴があると言えます。 まとめると、スズメバチが好む場所の特徴は以下の通り。

①巣作りしやすい場所:軒下・屋根裏・床下、密生した生け垣の内部・樹洞・土中など外敵や雨を避けられる空間。特にセイヨウイボタノキ・ツゲ・キンモクセイなど密な植栽は要注意。

②エサが豊富な場所:クヌギ・コナラなど樹液が出ている木の周辺、熟した果実が落ちている場所、アブラムシなどの甘露がある植木、花の蜜源がある庭先など。

これらの環境が揃う場所では、スズメバチを見かける頻度が高くなります。巣が近くになく単独で飛来している個体であれば、むやみに刺激しない限り人を刺すことはまずありません。びっくりしても手で払ったり大声を出したりせず、静かにその場を離れるか後述の対策を試してみましょう。

スズメバチが好む木と樹液対策

前述したように、スズメバチの成虫は自分のエサとして樹液を好みます。特に樹液が甘い木にはたくさん集まる傾向があります。

有名なのがクヌギやコナラといったドングリのなる木(ブナ科の樹木)。クヌギは傷が付くと樹液が発酵して甘くなりやすく、その匂いに引き寄せられてカブトムシやクワガタだけでなくスズメバチも集まってきます。

私も雑木林で樹液の出ているクヌギを見たら、カナブンやチョウだけでなくキイロスズメバチが数匹樹皮にしがみついて汁を舐めていた・・・なんて場面によく出会います。スズメバチにとって樹液は貴重な糖分補給源なので、「樹液バー」のような人気スポットになるわけですね。

では自宅の敷地にそういった樹液の出る木がある場合、どう対策すれば良いでしょうか?

まず樹液が出てないのにスズメバチがしょっちゅう幹にとまっている場合は、前述のように他の虫(カイガラムシやアブラムシ)の甘露が狙われている可能性あり。この場合は元となっているカイガラムシ等を駆除する(剪定や薬剤散布で減らす)ことで甘露が減り、スズメバチも来にくくなります。

一方で実際に樹液が出て虫が集まっている場合、その木の管理方法を工夫するのも手。例えば傷口が大きい場合は樹木医に相談して樹勢回復措置をするとか、樹液の出る傷にネットを被せてカブトムシ類が集まらないようにする例もあります。

ただ現実問題として庭木の樹液を完全に止めるのは難しいので、忌避剤を活用するのがおすすめ。ひとつは木酢液(もくさくえき)を利用する方法で、ホームセンターで売られている木酢液を水で1:1に薄めます。これを口の広いペットボトル等に入れて樹液の出ている木に吊るすと、揮発する煙臭によりスズメバチなどの虫が寄り付きにくくなることがあります。

また、樹液に来ているスズメバチを無理に追い払わないこともポイント。樹液を吸っているスズメバチは自分の食事中で、他の昆虫が一緒に樹液をなめていても無闇に襲ったりしません。

人間に対しても、餌場を横取りされるような急接近さえしなければ基本は無関心。特に単独で来ている個体は巣さえ近くになければ攻撃性は低いので、「樹液を吸わせておいて、彼らが満腹になって帰るのを待つ」という静観策も安全策の一つです。

蜂が寄ってこない花

「蜂がまったく寄り付かない花」というのは難しいですが、蜂にとって魅力の少ない花であれば近寄りにくくなります。具体的には蜜を出さない花や香りがしない花、あるいは蜂に有害な成分を含む花です。

たとえば日本ではアセビ(馬酔木)という植物が有名。アセビの花は可憐ですが有毒成分(グラヤノトキシン)を含み、蜜も毒があるため多くの蜂はこの花に近寄りません。実際、昔の養蜂家はアセビの花の蜜をミツバチが取らないよう注意したとも言われています。

また、蜂が嫌う香りの植物を周囲に植える方法もあり。世間ではハーブ類の中に蜂忌避効果があるものが知られています。例えばラベンダーは人には爽やかな芳香ですが、蜂にとっては強すぎる香りで不快らしく近寄りにくいと言われます。

同様にペパーミント(ハッカ)やタイム・ユーカリなども、蜂が嫌う匂い成分を含む植物。これらを庭先やベランダに植えておくと、蜂にとって居心地の悪い香りのカーテンとなって、自然な蜂よけにつながる可能性があるのです。

ただし花が咲くと全く虫が来ないわけではなく、花には他の送粉者(チョウやガなど)が来る場合も。また香り成分の拡散具合によって効果も限定的ですので、「植えれば絶対蜂が来ない」というより「来にくくする補助策」と考え、過信しすぎないようにしてください。

| 種類 | 効果と特徴 |

| アセビ | 有毒植物で蜜にも毒があり、蜂は敬遠しがち |

| ラベンダー | 強いハーブの香りが蜂に不快感を与え、近寄りにくくする |

| ペパーミント | メントール系の香りが蜂を遠ざける効果がある |

| タイム | ハーブの芳香成分が蜂の忌避につながる |

| ユーカリ | 特有の香り成分に蜂が嫌がるものが含まれる |

こうした蜂を寄せ付けない植物を組み合わせ、庭の環境を工夫することである程度ハチの飛来を抑えることができます。ただし完全に防ぐことは難しいので、次に述べる他の対策とも併用すると良いでしょう。

寄せ付けないスプレーは草花に使える?

市販されているスズメバチ忌避スプレーや殺虫スプレーを、庭の草花に直接使って蜂除けにしたいと考える方もいるかもしれません。しかしそれには注意が必要です。

まず一般的なスズメバチ用殺虫スプレー(いわゆるジェット噴射式のもの)は、殺虫成分が非常に強力で蜂を即殺するもの。植物にかけると薬剤の作用で、花や葉を痛めたり他の益虫まで殺してしまう恐れがあります。また屋外用の忌避剤スプレーでも、農薬として植物に使用が認められていないものを無闇に草花に噴霧するのはおすすめできません。

一方で、人や植物に優しいスズメバチ忌避スプレーも近年登場しています。例えば高知大学が研究・開発した「スズメバチサラバ」という忌避剤があります。

このスプレーは殺虫成分を使わず、スズメバチが嫌う香り成分であるフェネチルアルコールやフェニルメタノールが主成分。噴射するとスズメバチはパニックを起こして逃げていきます。

これらの主成分は食品添加物としても使われる物質で、人や環境への安全性が高いことが確認されています。こうした忌避スプレーであれば植物に多少かかっても大きな悪影響は考えにくく、また蜂を殺さず追い払うことが可能です。

ただし、「スズメバチサラバ」のような製品は、一般的なスプレー商品と比べて価格が高め。手が出しにくいなら、代替策として先述のハーブの利用や木酢液の活用など、植物を傷めない方法で蜂を遠ざける工夫をすると良いでしょう。

植物を守りつつ蜂を寄せ付けないためには、安全な忌避剤を選ぶか使い方を工夫すること。植物以外の場所(家の軒下や周囲の壁など)に、予防的に忌避スプレーを散布するなどですね。

オニヤンマ模型でスズメバチ対策?

最近話題のオニヤンマ模型とは、スズメバチが天敵として恐れている大型トンボ「オニヤンマ」の姿を真似たリアルな模型グッズのこと。精巧に作られたプラスチック製のオニヤンマフィギュアで、見た目は本物と見間違うほどです。

これを庭先に吊るしたり帽子に付けたりしておくと、スズメバチがそれを本物のオニヤンマ(捕食者)がいると錯覚して近寄りにくくなる効果が期待できます。いわば「スズメバチよけのお守り」のようなものですね。

実際に商品名「オニヤンマ君」などとして販売されており、ストラップ型で服や帽子に取り付けられるタイプも人気。登山や釣り、農作業時に身につけてスズメバチ除けにする人も増えています。

私も昆虫好きの友達からプレゼントされたオニヤンマ君ストラップをリュックに付けているのですが、林道を歩くときはちょっとした安心感あり。ついでに周りの人との話のネタにもなって楽しいです(笑)。

ただし注意したいのは、このオニヤンマ模型はあくまで予防策であって、スズメバチを確実に追い払う保証はないこと。既に巣が近くにあって縄張りに入ってしまっている場合などは、模型があろうと襲ってくる可能性があります。

そのため「オニヤンマ模型を付けているから万全」とは考えず、あくまで補助的な対策としましょう。実際SNSには「アブ(吸血性の大型のハエ)には効いたけど蜂には効果がはっきりしなかった」という声もあります。

とはいえ安価で手軽なグッズですので、スズメバチが怖い方にとってお守り代わりに身につけるのは心理的にも助けになるかもしれません。私自身は「効いてるのかな?」と思いつつもオニヤンマ君を愛用していますが、何となくスズメバチが寄って来づらいような気がしています。

スズメバチを食べる生き物

スズメバチは生態系の中で頂点捕食者に近い存在ですが、天敵となる生き物もいくつか存在します。つまり、スズメバチを捕食しちゃう生物ですね。以下に代表的なものを挙げます。

オニヤンマ(大型トンボ):昆虫界最強クラスの捕食者で、空中でスズメバチを捕まえるとその場でムシャムシャ食べてしまいます。体長10cmにもなる日本最大のトンボで、飛行速度もスズメバチより速いため、スズメバチにとっては恐るべきハンターです。ただし逆にスズメバチがオニヤンマを襲うこともあり、空中戦になることもあります。

カマキリ(蟷螂):大型のカマキリは待ち伏せからスズメバチを捕らえ、鎌状の前脚で押さえつけて強力な顎で食べます。ただし空中を自在に飛ぶスズメバチ相手では形勢逆転されることもあり、カマキリが刺されて負ける場合もあります。

ハチクマ(蜂熊):スズメバチを主食とする珍しい猛禽類(タカの仲間)。名前に「熊」とありますがクマではなく鳥(英名:Oriental Honey Buzzard)で、森の王者とも呼ばれます。ハチクマはスズメバチの巣を発見すると巣ごと襲撃し、中の幼虫や成虫を丸ごと捕食します。全身の羽毛が厚く発達しており、スズメバチに刺されても針が通らず平気なため、防護服なしで巣を荒らせるわけです。

クマ(熊):山林に生息するヒグマやツキノワグマもスズメバチの天敵。クマはハチミツが好物というイメージがありますが、実際にはスズメバチの巣そのもの(巣板・幼虫・成虫全部)を豪快に食べてしまいます。

その他の生物:上記以外にも、シオヤアブ(大型のアブの一種)が空中でスズメバチを捕らえる例や、ネジレバネ(寄生虫昆虫)がスズメバチの体内に寄生して繁殖を阻害する例などがあります。ニワトリなどの家禽が偶然スズメバチをついばむこともあるようです。

人間も広い意味では、立派なスズメバチの天敵。網や殺虫剤でスズメバチを捕殺したり巣を駆除したりしますし、地域によってはスズメバチの幼虫を食用にする文化もあります(長野県などでヘボ料理と呼ばれる珍味です)。

以上が主なスズメバチの捕食者。いずれもスズメバチの毒針や反撃に対応する、特殊な能力(飛行能力や防御力)を備えている点が興味深いですね。自然界では「強いスズメバチにも敵がいる」ことを念頭に、生態系のバランスが保たれているのです。

草花に寄せ付けない方法と対策

お庭の草花にスズメバチを寄せ付けないための対策と、その際の注意点をまとめます。前述の内容と重複する部分もありますが、ポイントを整理しておきましょう。

①蜜源や餌源を減らす工夫:スズメバチを引き寄せる原因となる甘い匂いや蜜源を庭から極力減らします。例えばヤブガラシのように、スズメバチの好物となる雑草は花が咲く前に取り除くことが大切。落ちた果実や樹液の染み出た傷のある木があれば、早めに片付けるか対処します。

また植物に付いたアブラムシやカイガラムシを放置すると甘露が出てスズメバチを誘引するので、見つけ次第駆除しましょう。庭のゴミ箱は蓋付きにして、飲み残しのジュース缶なども出しっぱなしにしないことも基本です。

②忌避植物・ハーブの活用:ラベンダーやミントなど、蜂が嫌うハーブ類を庭に植えてみるのも一案。例えば花壇の周辺や鉢植えでハーブを配置すると、その香りがある程度蜂除けのバリアになる可能性あり。ただし効果は限定的なので、「植えれば絶対来ない」と思い込まず、他の対策と組み合わせましょう。

③忌避剤やトラップの利用:市販の蜂用誘引捕獲器(トラップ)を庭の隅に設置する方法もあります。これは甘い誘引液でスズメバチをおびき寄せて捕らえる容器で、蜂をある程度減らす効果があります。ただし誘引液の匂いでかえって蜂を呼び寄せてしまう面もあるため、設置場所は家から離れた場所にするなど注意が必要です。

また木酢液は比較的安全な忌避手段なので、樹液が出る木がある場合に吊るしておくとよいでしょう。さらに人やペットへの被害が心配な場合は、高知大学開発の忌避スプレー(スズメバチサラバ)が有効。接近してきたスズメバチに、シュッと吹きかければパニックを起こします。

④身を守る心構え:スズメバチを寄せ付けないとはいえ、完全にゼロにするのは難しいため遭遇したときの対処も心得ておきましょう。花の手入れ中にスズメバチがふらっと来ることもあります。その際は決して大声を出したり、手で追い払おうとしないことです。

スズメバチはこちらが刺激しなければ大抵は攻撃してきません。「ブーン」という羽音に驚く気持ちはわかりますが、慌てて払おうとするとかえって刺激してしまうのでグッと我慢です。ゆっくりと後ずさりして距離を取り、蜂がいなくなるのを待ちましょう。

私も庭いじりをしていて何度か至近距離にスズメバチが来たことがありますが、「お互いびっくりしたね~」と心の中で話しかけつつ、そのまま静止してやり過ごしました。すると蜂は私には目もくれず花に向かい、蜜を吸った後で飛び去りました。彼らにとって私たちは餌ではないので、敵対行動をとらず落ち着いて対処する方が正解です。

⑤巣がないか定期的に確認:庭にスズメバチが頻繁に来る場合、近くに巣がある可能性も疑ってください。特に春~初夏は女王バチが巣作りを始める時期。軒下や樹木の茂み、物置の陰などを時々チェックして、小さな初期の巣がないか確認しましょう。

以上の方法を組み合わせることで、かなりスズメバチが草花に寄ってくるリスクを下げられるはず。ただし完全にゼロにはできないことも事実ですので、「もし来たら刺されないように落ち着いて対処する」という心構えも忘れずに。スズメバチも自然の生き物であり、庭というフィールドを人間と共有しているだけなのだ・・・くらいの気持ちで付き合うと、必要以上に怖がらずに済みます。

私も害虫マニア女子を名乗っていますが、自宅の庭ではなるべく彼らと穏便に共存できるよう心がけています。皆さんも適切な対策でスズメバチとのトラブルを避けつつ、安全にガーデニングを楽しんでくださいね。

最後になりましたが、万が一大量のスズメバチが発生して手に負えない場合は、無理をせず専門の害虫駆除業者に連絡してください。スズメバチは放っておけば秋には自然に姿を消すこともありますが、人への危険が高い場所に巣を作られてしまった場合などはプロの力を借りるのが一番安全・確実です。

くれぐれもご自身の安全を第一に、賢くスズメバチ対策を行いましょう。お読みいただきありがとうございました!

まとめ:スズメバチは花の蜜を吸う草食だし肉団子を食べる肉食でもある

- スズメバチは肉食性もあり、幼虫には昆虫を使った「肉団子」を与える

- 成虫になると幼虫の分泌液や花の蜜・樹液を主なエサとして摂取する

- スズメバチは肉食と草食の両方を持つ「雑食性」と言える

- 生態として舌が短いスズメバチは蜜腺が浅い花を好む

- スズメバチがよく訪れる花としてヤブガラシやキンモクセイがある

- 蜂は花の蜜だけでなくアブラムシなどから出る甘露も摂取する

- 巣作りには軒下や樹洞・土中などの守られた場所が選ばれやすい

- 樹液が出る木には昆虫だけでなくスズメバチもやって来る

- 木酢液やハーブの香りを利用してスズメバチを遠ざけることができる

- スズメバチの巣を発見したら無理せず専門家に依頼するのが安全

- 蜂を寄せ付けない花としてアセビやラベンダーなどが効果的

- スズメバチはネズミを捕食しないが死骸を肉団子にする可能性はある

- 幼虫から分泌される栄養液は成虫にとって非常に重要なエネルギー源

- 蜂が蜜を吸う場面に遭遇したら刺激せず静かに距離を取ることが重要

- オニヤンマ模型を使ったスズメバチ対策の効果は限定的

スズメバチの細すぎるウエストは、彼らの食生活にもおおいに関係しているんですね。