スズメバチ酒――その刺激的な名前を聞くだけで、驚きや興味を抱く方も多いでしょう。この珍しいお酒はスズメバチを漬け込んだ焼酎リキュールで、歴史的な背景や民間信仰に基づいた滋養強壮の効果が期待されています。

ですがスズメバチ酒がどのように作られ、どんな効能があるのかを深く知る機会は意外に少ないもの。そこで本記事ではスズメバチ酒の基本的な作り方からその魅力、さらには飲み方や効果まで徹底的に解説していきます。

「スズメバチ酒を作るのは本当に安全なのか?」

「どんな味がするのか?」

「購入方法や価格帯は?」

これらの疑問を解決し、スズメバチ酒を楽しむための知識を提供。興味があるけれど不安を感じていたり実際に試してみたいあなたにとって、この記事はスズメバチ酒に対する理解を深め、最適な楽しみ方を提案する内容となるはずです。

この記事のポイント

- スズメバチ酒の作り方から購入方法まで基本的な知識が身に付く

- 効能や魅力について深掘りし安全に楽しむためのアドバイスを得られる

- 初心者でも飲みやすくする工夫や方法を知ることができる

- スズメバチ酒に関する注意点やリスクを理解し安心して挑戦できる

スズメバチ酒の「なぜ?」【基礎編】作り方を知る前に

- Amazonなどの通販サイトで買える?

- スズメバチの焼酎漬けは店舗販売もある?

- スズメバチ焼酎の値段はどれくらい?

- スズメバチのお酒はなぜ誕生したのか

- スズメバチを食べる地域

Amazonなどの通販サイトで買える?

スズメバチ酒はAmazonや楽天市場など、大手通販サイトでも限定的に購入可能。市販ではあまり見かけない珍しいお酒ですが、インターネット上を探すといくつかの商品が販売されています。

例えばアマゾンではオオスズメバチが1匹入った200mlサイズの焼酎リキュール(アルコール度数30度)などが流通しており、価格も数千円程度と比較的手が届きやすい印象です。

私自身も害虫マニア女子として通販サイトをチェックしていて、このようなスズメバチ酒の商品ページを見つけたときには思わず興奮してしまいました。

とはいえ在庫や流通量は少なく、タイミングによっては売り切れの場合も多々あり。どうしても欲しい方は、見つけたら早めの購入がおすすめです。

スズメバチの焼酎漬けは店舗販売もある?

一般的な酒屋やスーパーでスズメバチ酒を見かけることはほとんどありませんが、特定の地域や専門店では実店舗で取り扱っている例もあります。

たとえば長野県の伊那谷にある老舗酒屋では、生きたキイロスズメバチを焼酎に漬け込んだリキュール「スズメ蜂酒」を店頭販売しているそう。私も虫好き仲間から「地元の酒屋で蜂のお酒を売っていたよ」と聞いたときには驚きました。

こうした機会を利用すれば現地でスズメバチ酒を手に入れることも可能。ただし実店舗での蜂酒は生産量がごくわずかなため、在庫切れになっている場合も少なくありません。

現地で運良く見つけた際は、一期一会と思ってぜひ入手を検討してみてください。

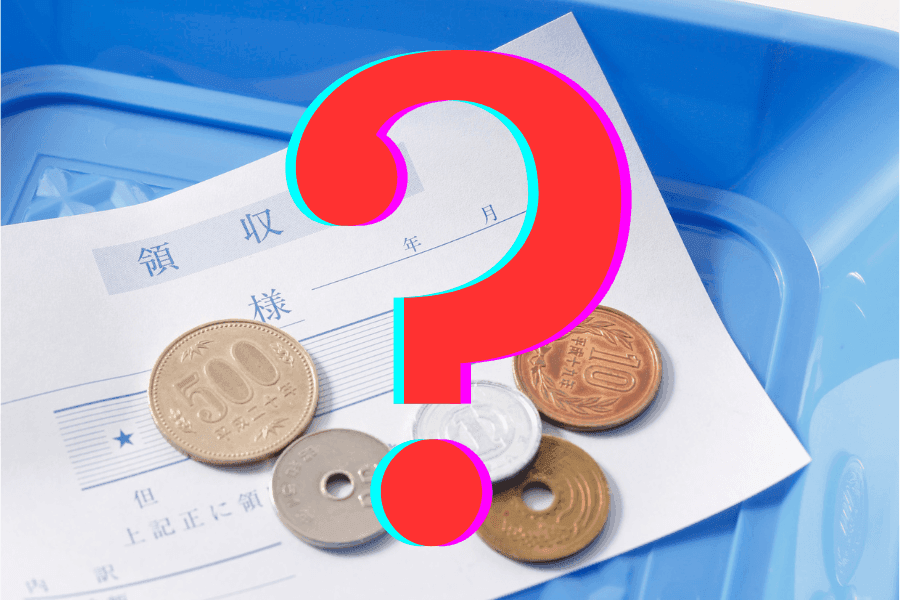

スズメバチ焼酎の値段はどれくらい?

珍品である分お値段も通常のお酒より高めで、容量によって差はありますが小瓶サイズでも数千円は当たり前。例えば岡山県産オオスズメバチを使った蜂酒を販売する専門店では200ml瓶が4,180円、720ml瓶が12,100円で設定されていました。

一方で量産タイプのミニボトル商品では、600円〜3,000円台程度で購入できるものもあります。以下に価格帯の目安をまとめました。

| 商品規格 (容量) | 価格目安(税込) |

| 小瓶 (約200~300ml) | 600〜4,000円前後 |

| 中瓶 (約720ml) | 5,000〜15,000円前後 |

| プレミアム品・長期熟成品など | 数千~数万円(希少な場合) |

繰り返しますが、ミニサイズで数千円は決して安価ではありません。ただしスズメバチの捕獲や漬け込みに手間がかかり生産量が限られていることを考えると、この価格帯になるのも頷けます。

スズメバチのお酒はなぜ誕生したのか

スズメバチ酒が作られるようになった背景には、古来から伝わる民間信仰や生活の知恵が関係しています。大きな理由の一つは「スズメバチの毒は、飲めば体に良い」という言い伝えです。

さらに山間部の農村では昔から昆虫食文化があり、スズメバチ(地蜂)の幼虫や成虫を貴重なたんぱく源や滋養源として活用してきた歴史があります。そうした地域では農作業や山仕事で疲れた体の回復に、スズメバチを漬け込んだ薬膳酒として飲む習慣が育まれてきました。

つまり「命の危険となる蜂を逆に薬にする」という知恵と、「手に入る資源で体力増強を図る」という生活文化が合わさり、スズメバチ酒が生み出されたと考えられるのです。

スズメバチを食べる地域

スズメバチ(いわゆる蜂の子)を食べる文化は、日本では主に内陸の山間地域に見られます。特に長野県や岐阜県が有名ですが、そのほか愛知県奥三河地方・静岡県の山間部・山梨県・栃木県、さらには九州の宮崎県など各地で昔から食用とされてきました。

こうした地域は海産物の入手が難しかった歴史的背景もあり、昆虫が貴重なたんぱく源に。 例えば、岐阜・愛知の一部ではクロスズメバチ(地バチ)を「へぼ」と呼び、幼虫や成虫を甘辛く煮てご飯に混ぜた「へぼ飯」や佃煮にして食べる郷土料理があります。(※1)

長野県南部の伊那谷などでも、秋に採集した蜂の子を佃煮や甘露煮にして保存食とし、来客への珍味として振る舞う文化が続いています。

現在ではこれら昆虫食は一部好事家による趣味的な存在となりましたが・・・高級珍味として缶詰や瓶詰で市販されることもあり、地域の食文化として細々と受け継がれています。

※1.江戸時代の人も食べていた「へぼ飯」

スズメバチ(主に幼虫)を混ぜ込んだご飯と言われても、なかなかパッと頭に浮かぶものではありませんよね。そこでこのコーナーでは実際のへぼ飯の画像を、その歴史とともに紹介したいと思います。

江戸時代に書かれた「想山著聞奇集」(三好想山・1850年)の中に、美濃国や信濃国では、蜂の子を醤油で味付け、ご飯に混ぜた「へぼ飯」を食している、という記述がすでにあり、古くからの食習慣だったことがうかがえる。

農林水産省「へぼ飯 岐阜県」

上記は農林水産省のホームページ「うちの郷土料理」からの引用で、何と江戸時代には既にハチ料理が存在していたことが書かれています。東濃地区周辺の飲食店でも味わえるとのことですから、食べてみたい方はそちら方面への旅行を計画されてみてはいかがでしょうか。

黒い幼虫のインパクトはあるものの、見た目は美味しそうな炊き込みご飯って感じ。私も食べたことがありますが、甘辛い味付けがクセになる一品ですよ。

スズメバチ酒の「なぜ?」【実践編】作り方~飲み方まで

- 食べる際の針や毒のリスク

- スズメバチ酒の作り方

- スズメバチ焼酎の飲み方

- 味はどんな感じ?

- 効能には精力アップもある?

- 焼酎漬けが虫刺されに効くって本当?

- 蜂酒の注意点

食べる際の針や毒のリスク

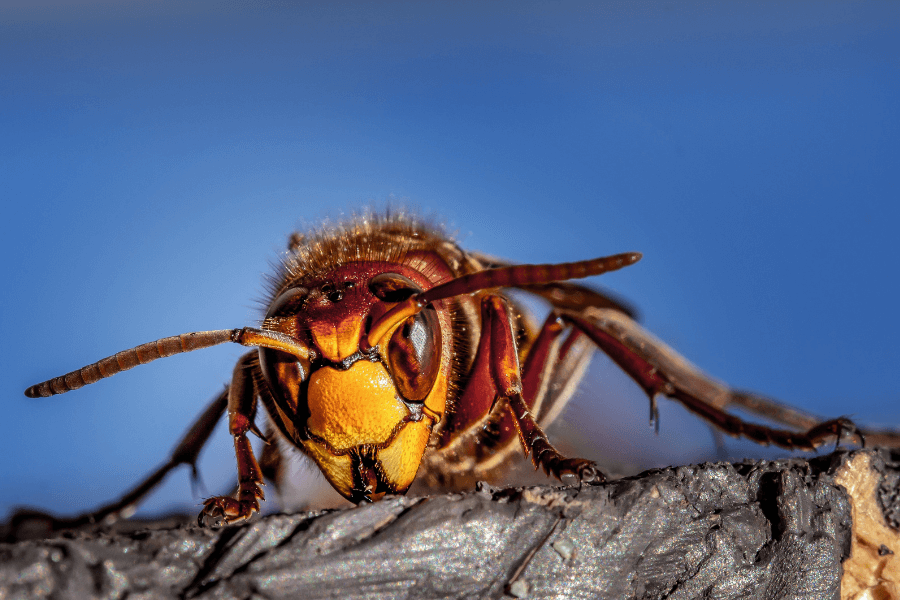

猛毒を持つスズメバチを口に入れるなんて大丈夫なの?と心配になりますが、適切に処理・調理されたものであれば基本的に問題ないとされています。

まず毒についてですが、スズメバチの毒はタンパク質を主体とした成分。刺された場合には猛威を振るいますが、経口摂取で少量が胃壁から吸収される程度であれば毒としての作用はほとんどありません。

古くから受け継がれてきた飲用文化が現在まで残っていること自体が、安全に摂取できている何よりの証拠と言えるでしょう。

次に針(毒針)について。瓶詰めのスズメバチ酒の場合、生きたまま漬け込んだ蜂は既に溺死・沈静化していますので、体内に毒液を注入される心配はありません。

なお過去にハチ刺されで強いアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こした経験のある方は、念のため摂取を控えるか医師に相談することをおすすめします。

スズメバチ酒の作り方

スズメバチ酒は自宅でも理論上は作れますが、準備や捕獲には非常に高い危険が伴います。実際に自作に挑戦する前に、基本的な手順と注意点を押さえておきましょう。

①スズメバチの捕獲:巣を見つけて、生きた状態で女王バチや働きバチ(毒針を持つ個体)のみを捕獲します(※オス蜂は毒針が無いので除外)。殺虫剤は使わず、煙などで巣を仮死状態にしてから採取する方法が一般的。防護服や専門の道具が必要で、非常に危険な工程となります。

②焼酎に漬け込む:口の広いガラス瓶に生け捕りにしたスズメバチを入れ、アルコール度数35度前後のホワイトリカーや甲類焼酎を注ぎます。この際、必ず蜂が生きた状態でお酒に浸かるように。死んだ蜂では毒(有効成分)がほとんど抽出されず効能が落ちてしまうからです。好みによって氷砂糖やハチミツを少量加えて漬け込むと、風味がまろやかになります。

③熟成させる:瓶の蓋を密封し、直射日光の当たらない場所で保管。数ヶ月〜1年ほど熟成させると、焼酎の色が茶褐色に変化して蜂の成分が行き渡ります。色が十分に移り香りが落ち着いたら完成。飲むときは蜂を濾さず、瓶の中に入れたまま保存します。

【自作時の注意】:スズメバチの捕獲作業はきわめて危険で、専門知識や経験がない場合は決して無理をしないこと。なお度数20度以上の市販酒に漬け込む行為は法律上可能ですが、市販品とは違い完全に自己責任の世界となります。

私も以前ハチ捕り名人の採集現場に立ち会いましたが、防護服越しでもスズメバチの羽音に肝を冷やしたほどです。安全第一を心掛け、少しでも不安があれば無理をせず市販品に頼るのが賢明でしょう。

スズメバチ焼酎の飲み方

独特の風味があるスズメバチ酒ですが、初心者の方でも飲みやすくする工夫はいくつかあります。伝統的にはお猪口一杯程度をストレートでちびちび飲むのが基本ですが、初めて試す際は以下のようなアレンジを検討すると良いでしょう。

ストレートで少量ずつ:まずは極少量をそのまま飲んでみて、風味や体への刺激を確かめます。お猪口やショットグラスで1杯程度をゆっくり飲むのがおすすめ。強いお酒なので、一気に飲まず少しずつ口に含んで味を慣らしましょう。

ロックで冷やして:氷を入れてオンザロックにすると、冷たさで香りやクセが和らぎ飲みやすくなります。ウイスキーのようにロックグラスでゆっくり転がしながら味わえば、アルコールの刺激も緩和され初心者向きです。

ハチミツや砂糖で甘みをプラス:スズメバチ酒自体にハチミツを少量足したり、飲む際に砂糖やシロップを加えると独特の苦みや渋みがまろやかに。実際、市販品でも氷砂糖を入れて漬け込んでいる例があるほどで、甘みを加えるのは定番の飲み方です。

ジュースや割り材でカクテル風に:オレンジジュースなどフルーツジュースで割れば、蜂酒のクセが抑えられて初心者でもぐっと飲みやすくなります。実際、蜂酒をオレンジジュース3:1で割ったカクテルは、フルーティで相性が良いとSNSでの声がありました。またトニックウォーターやジンジャーエールで割って、サワー感覚で楽しむ方法も手軽に試せるでしょう。

いずれの飲み方でも、最初は少量から始めることが大切。特に体がポカポカと温まる作用が強いお酒ですので、自分に合った適量を見極めながらゆっくり味わってください。

味はどんな感じ?

見た目のインパクトとは裏腹に、スズメバチ酒の味わいは「思ったより飲みやすい」「コクがあって美味しい」と感じる人も。ネット上では「クセが強くてまずい」といった声も散見されますが、一方で「予想外に旨みがある」という意見もあり評価が分かれるようです。

私自身も初めて口にした際、見た目の怖さに反して意外にまろやかな風味に驚いたものです。

具体的な風味を表現すると、まず香りには香ばしさが感じられ、口に含むと特徴的な旨みとコクあり。甘みと塩っ気が混ざったような複雑なテイストで、飲んだ後に体がぽかぽかと熱くなるのが特徴です。

逆に匂いや見た目のインパクトから、どうしても抵抗があるという方も少なくありません。まさに「人を選ぶ珍酒」と言えますが、一度は話のタネに味見してみる価値はあるユニークなお酒です。

効能には精力アップもある?

古くからスズメバチ酒にはさまざまな薬効があると信じられてきました。代表的なものは滋養強壮(スタミナ増強)や疲労回復で、他にも高血圧や糖尿病の改善・美肌・肩こり・喘息など枚挙に暇がありません。

もちろん「精力アップ(精力絶倫になる)」といった効能も巷では語られており、中には「マラソン五輪金メダリストが現役時代に愛飲して記録を伸ばした」という噂まで。 しかしこれらの効果はあくまで民間伝承や経験則にもとづくもので、科学的に十分な実証がされているわけではありません。

強いお酒を適量飲めば血行が良くなり体が温まるため、結果的に疲労感が和らいだり活力が出たりすることはあるでしょう。しかしそれは蜂の毒の特別な力というより、アルコール摂取による一般的な効果と考える方が自然なのです。

焼酎漬けが虫刺されに効くって本当?

一部では「スズメバチ酒を塗ると虫刺されの腫れや痒みが治まる」という、民間療法的な噂も聞かれます。

では本当に効果があるのでしょうか?結論から言えば、医学的にその効能が確認されたデータはありません。

しかし蜂酒に含まれるアルコールには殺菌・消毒効果があり、冷却作用で痒みを一時的に和らげることは期待できます。また蜂の毒成分には、微量ながら抗炎症作用を持つペプチドが含まれている可能性も指摘されています。

そのため気休め程度かもしれませんが、塗るとスーッとして痒みが紛れると感じる人がいるのでしょう。

ただし、蜂毒アレルギーを持つ方が肌に塗るのはリスクも考えられるため注意が必要。あくまで民間的な処置であり、酷い腫れやアレルギー症状が出た場合は速やかに医師の診察を受けてください。

蜂酒の注意点

スズメバチ酒を安全に楽しむために、押さえておきたい注意点は以下の通りです。

自作は無理をしない:素人がスズメバチを捕獲して、蜂酒を自作するのは非常に危険。刺傷事故のおそれが高いため、基本的には専門業者や熟練者に任せ、自分で捕まえようとしないでください。

殺虫剤使用の蜂は厳禁:自家製で作る場合、市販の殺虫スプレーなどで駆除した蜂は絶対に使用しないこと。薬剤が蜂の体に残留しており、酒に溶け出して人体に有害となる恐れがあります。必ず無農薬&生きたまま捕獲した個体を使いましょう。

アレルギー・体質への配慮:ハチ毒に対するアレルギー体質の方や、肝臓が弱い方などは蜂酒の摂取を避けるか、医師に相談して判断してください。万一、飲用後に蕁麻疹や呼吸困難など体調異変があれば直ちに飲用を中止し、速やかに医療機関を受診しましょう。

飲み過ぎに注意:スズメバチ酒はアルコール度数が高く、滋養強壮によいからといって大量に飲むものではありません。目安として1日にお猪口1杯程度に留め、薬用酒感覚で適量を守りましょう。飲み過ぎれば酔いが回るだけでなく、肝臓への負担にもなってしまいます。

保管と扱い:開栓後も高温多湿を避けて冷暗所で保存すれば長期保存が可能。ただし、小さなお子様の手が届くところに置かないように注意。瓶の中のスズメバチは強烈な見た目なので、誤飲やイタズラを防ぐためにも保管場所には配慮が必要です。

以上のポイントに気を付ければ、スズメバチ酒はユニークな伝統酒として安全に楽しむことができます。珍しいお酒だからこそ、正しい知識を持って上手に付き合いたいですね。

まとめ:なぜスズメバチ酒は誕生し、どのような作り方で楽しめるのか

- スズメバチ酒は古来から伝わる薬酒として、滋養強壮や疲労回復に役立つと信じられてきた

- 通販サイトでスズメバチ酒を購入することができるが、在庫や流通量は減ってきている

- 量販店ではなかなか見かけないが、一部地域や専門店で取り扱っている場合あり

- 価格は珍品であるため高めの設定。小瓶でも数千円、希少品は数万円に達することも

- 作り方はスズメバチを捕獲し焼酎に漬け込むだけ。ただし非常に危険なため無理な自作は厳禁

- 味は独特のクセがあり、口に含むと香ばしさや旨味が感じらる。塩っ気は毒の成分が影響

- 初心者向はフルーツジュースで割る方法がオススメ。甘みを加えることで格段に飲みやすくなる

- 効能として精力増強のイメージが強いが、科学的に証明されたわけではなく民間伝承に基づくもの

- 塗布することで虫刺されの痒みが和らぐという民間療法あり。ただし医学的証拠はないことに注意

- 飲み過ぎは肝臓に負担をかけるため適量を守ることが重要。目安は1日あたりおちょこ1杯程度

- スズメバチは必ず生きた状態で捕まえ、殺虫剤などの薬剤を使ったものは使用しないこと

- アレルギー反応や体調不良があった場合、直ちに使用を中止し、医師に相談すること

- その強烈な見た目に反して味や効能に魅力があり、一度は試してみる価値があるユニークなお酒

存在自体が珍しいため話のネタにもなり、特別な体験を求める人にぴったりの飲み物と言えます。お酒&虫好きなあなたは、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?